« Hunger », un cinéma de résistance

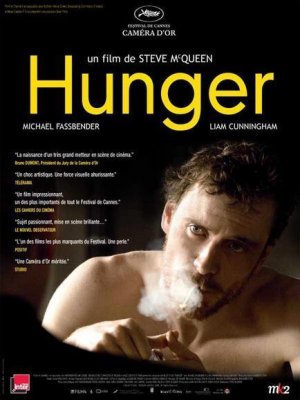

Ce n’est pas un secret, quelques semaines après sa sortie, Hunger, signé par le plasticien britannique Steve McQueen, qui représentera le Royaume-Uni à la prochaine biennale de Venise, divise toujours autant la critique et ne cesse de susciter moult interrogations. Avec cette histoire vraie, qui relate une épisode sombre de l’histoire de l’Irlande du Nord (en 1981, le leader des prisonniers politiques de l’IRA, Bobby Sands, afin de forcer Margaret Thatcher à reconnaître leur statut politique, entame une grève de la faim de 66 jours qui s’achèvera par sa mort le 5 mai 1981*), certains crient au chef-d’œuvre pendant que d’autres accusent Hunger d’être un « film choc » lorgnant vers la surenchère formaliste et le show outrancier voyeuriste, à la limite de la pornographie visuelle puisqu’on y montre l’indicible, à savoir le temps réel de la violence, via plans-séquences nombreux, et la mort au travail - ce film finissant par être, telle une vanité en peinture, la captation d’un tête de mort se regardant mourir.

Mais, réduire ce film à une performance plastique vaine, voire vaniteuse, ce serait voir Hunger, film stylé et racé, par le petit bout de la lorgnette (un énième film-coup-de-poing sur fond de poids des mots et de choc des photos), alors qu’il oscille en permanence entre hyperréalisme cru - on se demande même par moments comment il arrive à filmer d’aussi près la texture de la peau et ses plaies - et onirisme, ce dernier tendant vers une abstraction formelle qui mène tout droit aux cimes de l’universalité et de questionnements moraux majeurs : jusqu’où est-on prêt à aller pour défendre ses idées ? Aujourd’hui, en Irak, en Afghanistan, au Soudan et ailleurs (en France ?), existe-t-il des causes qui méritent qu’on s’engage autant ? Une idéologie, si pertinente soit-elle, mérite-t-elle qu’on y laisse sa peau ? Et qu’aurions-nous fait à la place du jusqu’au-boutiste Bobby Sands ? « Je voudrais que l’écran nous tende un gigantesque miroir : en regardant l’écran, on se regarde soi-même. Je pense que le cinéma peut dépasser le simple divertissement. En faisant du cinéma, je me dis qu’on n’a rien à perdre et qu’il faut prendre des risques. Si le film déstabilise le spectateur, et que celui-ci se laisse aller ne serait-ce qu’un moment, alors on aura gagné. » (Steve McQueen, mai 2008). Dont acte.

Selon moi, c’est un film admirable, tant sur le fond que sur la forme, parce que c’est un film-miroir, nous renvoyant à nous-mêmes et à l’expérience de notre propre corps - matière organique appelée à connaître une entropie inéluctable. De nos jours, c’est tellement rare un film dont on sent dès les premières images qu’il y a un œil et une pensée derrière, et non pas simplement un tâcheron, ou un simple professionnel de la profession, qui se bornerait à n’appréhender l’outil cinéma qu’en termes de « capacité » alors qu’il me semble préférable, puisque qu’il s’agit bien d’un art, de l’envisager en termes de dignité. « Etre digne de diriger un tournage » affirmait Andrei Tarkovski, cité par Antoine de Baecque (in Tarkovski, collection « Auteurs », éd. Cahiers), et si je cite cette immense cinéaste russe ainsi que Bruno Dumont, Président du jury de

Pourquoi Hunger est-il si puissant ? Parce qu’on rentre, dès les premières scènes (admirable l’écran de neige qui vient moucheter une paluche de geôlier rougie par le sang), dans un film à nul autre pareil. A l’heure où l’on est gavé d’images télé, webistiques et autres absolument abrutissantes, on a envie, face à ce film unique, de fermer les yeux, de se laver la rétine de toute la médiocrité visuelle ambiante qui ne cesse de nous asphyxier, via cuts et flashs trépidants, et ainsi de pouvoir revenir à un état de « virginité visuelle » régénératrice. Alors bien sûr, il faut s’accrocher et accepter s’approcher d’une horreur à la violence glaçante. Ce film, interdit aux moins de 12 ans, n’est pas facile - j’ai vu quelques spectateurs sortir de la salle lorsque le film s’embarque dans une violence frontale dérangeante, cf. la scène de « toilettage » d’un prisonnier de l’Armée républicaine irlandaise par des gardiens de prison anglais. Le film, tel un Kubrick, avance par blocs. Il est sans gras, afin d’atteindre l’os d’existences et de corps mis à nu. Film tendu comme un arc, ce n’est pas un film confortable où l’on pourrait s’endormir, à moins d’avoir le cerveau définitivement inscrit aux abonnés absents. Que nous montre-t-on ? Avant la descente aux enfers d’un Bobby Sands décidant de jouer sa dernière carte avec une grève de la faim (hunger strike), on a tout d’abord le récit de deux prisonniers, Davey Gillen et Gerry Campbell, qui sont plongés en 1981 dans le quotidien de la prison de Maze, Quartier H, véritable enfer carcéral. On y baigne dans la merde, tant les prisonniers que les spectateurs : sueur, sang, phalanges tuméfiées de gardiens de prison parfois abattus d’une balle dans la tête, corps christiques souillés et cadavériques, montée au calvaire, asticots qui grouillent par terre, murs couverts d’excréments, de pisse et on en passe. Rien ne nous est épargné, mais sans idéologie, discours ni baratin - un bon dessin valant mieux qu’un long discours, ce qu’un plasticien sait très bien. Viser une expressivité des images qui vienne toucher l’œil et l’esprit, voilà ce qu’atteint McQueen avec Hunger. Ainsi, on évite le biopic perclus de tics académiques. Hormis quelques cartons explicatifs et un plan-séquence d’une vingtaine de minutes entre Bobby Sands et le père Dominic Moran (où, par un jeu de ping-pong verbal relevant de la partie d’échecs philosophique, tout nous est quasiment dit du contexte historique de l’Angleterre de Thatcher), on n’a pas à se taper des kilomètres de mots et d’images se contentant de faire d’un film historique un récit anecdotique et illustratif. Bref, ce n’est pas un Billy Elliot sur l’IRA, plein de bons sentiments mielleux, tant mieux.

Exit le lacrymal, voilà bien un film incommode, limite incongru, fusionnant cinéma & arts plastiques. D’un côté, il est dans la monstration, de plain-pied dans le trash, et de l’autre, il cultive de manière clinique l’ellipse et l’épure de l’abstraction - voir lors de la pietà finale, la myriade d’oiseaux parsemant des ciels azuréens issus d’images fantômes. Aussi, je ne comprends pas les critiques qui n’y voient que surenchère de « cinéaste poseur » alors que, comme chez Bacon, la crudité, montrée hic et nunc, cache également tout un théâtre d’ombres, écartelé entre chairs sanguinolentes et silences réflexifs. Par exemple, au niveau sonore, Hunger n’est pas que cris et râles, il sait aussi se faire silence ou suggestion, cf. la note pianistique continue d’un générique final rappelant que la vie ne tient qu’à un fil. Et ceux, paresseux, qui accusent ce film impressionnant la rétine de tendre vers la performance tape-à-l’œil, via coups de triques non stop de policiers casqués, long plan immobile d’un agent technique balayant un couloir de pisse faisant tache d’huile et autres plans-séquences montrant le face-à-face Bobby/l’aumônier de la prison, oublient qu’ici la performance ne vient là, comme chez un Bruce Nauman expérimentant à travers ses actions la résistance de son corps-outil, que pour montrer à quel point la nature humaine, poussée dans ses derniers retranchements, peut atteindre des degrés de violence sidérante, tant chez ceux qui la pratiquent que chez ceux qui la subissent. Oui, on a bien affaire à un « cinéma de résistance », dans tous les sens du terme, donc ne véhiculant rien de gratuit selon moi - la beauté formelle étant au service du fond et non l’inverse. Bref, c’est du 5 sur 5 pour moi, car Hunger relève du film-prototype. McQueen pourrait s’arrêter à ce film qu’il aurait déjà sa place dans l’Histoire du cinéma. C’est bel et bien un film hors limites de par le fait qu’il pratique un cinéma contaminé par le champ de l’art contemporain, et c’est tant mieux. On y sent tellement quelqu’un qui ne filme pas comme tout le monde, et dont le point de vue est tout autre que de simplement faire un film-produit de plus qui viendrait s’ajouter à une filmographie enfilant les films comme des perles. Bref, Hunger ou de la puissance de feu pénétrante d’un chef-d’œuvre hors norme.

*

Documents joints à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON