‘Oumuamua, une mission spatiale à la poursuite de l’engin extraterrestre ?

Lorsque fin 2017, le radiotélescope Pan-STARRS1 basé à Hawaï détecte un nouvel astéroïde à une distance relativement proche de la Terre, les astronomes ne s’attendent pas à aller de surprises en surprises à son sujet.

En effet, il fut d’abord démontré qu’il ne venait pas du système solaire et que son origine était donc interstellaire, ensuite sa trajectoire théorique ne correspondait pas à celle d’un objet inerte car durant son parcours autour du soleil ce dernier avait mystérieusement…accéléré !

Cet objet baptisé ‘Oumuamua qui signifie « Premier messager d’une contrée lointaine » en hawaïen pose donc un certain nombre de questions sur sa nature et certains chercheurs ont explicitement émis l’hypothèse d’une sonde d’origine extraterrestre.

Que sait on sur ‘Oumuamua ?

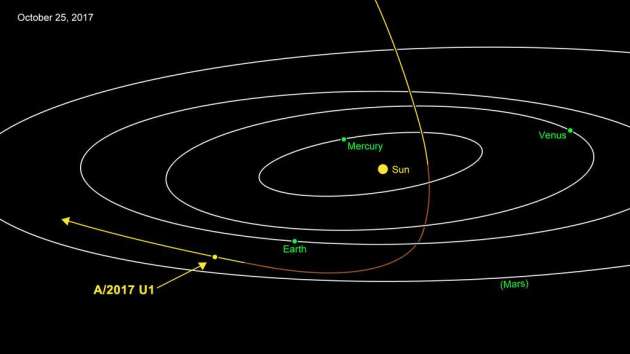

L’objet détecté le 18 octobre 2017 est donc entré dans le système solaire à la vitesse de 26 km/s, il est d’abord passé entre les orbites de la Terre et de Jupiter puis a viré autour du soleil à une distance très proche d’environ 35 millions de kilomètres pour suivre ensuite une trajectoire d’éloignement.

Il fut d’abord classé dans la catégorie comètes et baptisé C/2017 U1 (C pour Comète), cependant son image ne montrant aucune queue cométaire il fut rapidement reclassé dans la catégorie astéroïdes.

Compte-tenu de sa petite taille et de la distance des moyens d’observation, l’objet est vu comme un point lumineux. Après avoir été traqué en continu durant plusieurs semaines par les plus puissants télescopes, il s’est avéré que sa luminosité variait d’un facteur 10 suivant une période d’un peu plus de 7 heures. On déduisit de cette observation qu’il tournait probablement sur lui même suivant son petit axe et que sa forme était allongée un peu comme un cigare. Ses dimensions furent estimées à environ 400 mètres de long sur 50 mètres de large.

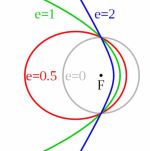

Il s’agissait enfin de déterminer l’origine de l’objet en mesurant plusieurs points de sa trajectoire afin de déterminer le profil de cette dernière. A partir d’un nombre minimal de points de mesures, on en déduit un paramètre appelé excentricité orbitale.

Si cette dernière est inférieure à 1, la trajectoire est elliptique : l’objet est en orbite autour du Soleil. Si la valeur est 1, la trajectoire est de type parabolique, c’est-à-dire qu’il vient du Système solaire mais va en être éjecté. Enfin, une valeur supérieure à 1 indique une origine interstellaire avec un seul passage dans le système solaire.

La mesure de son excentricité indiqua une valeur de 1.18, elle permit d’en déduire que l’objet n’était pas en orbite autour du soleil et donc qu’il provenait du milieu extérieur.

On venait donc pour la première fois de découvrir un objet qui n’appartenait pas au système solaire et qui provenait de l’espace interstellaire.

A ce niveau, il faut comprendre qu’un objet inerte qui entre dans le système solaire avec une certaine vitesse est dit en « vol libre », son mouvement va donc suivre aveuglément une trajectoire nommée géodésique uniquement liée au champ gravitationnel du système solaire.

Ce mouvement obéit aux fameuses lois de Kepler qui permettent de calculer avec précision la position et la vitesse d’un objet en tous points de sa trajectoire.

Et c’est là que tout se complique.

En effet, même en prenant en compte les faibles effets relativistes, les points de mesures de vitesses de l’objet montrèrent que cette dernière était légèrement excédentaire par rapport aux calculs. L’objet a donc anormalement accéléré durant son passage autour du soleil.

La première explication avancée fut que l’on était en présence d’un dégazage et que l’objet était donc une comète, cependant cette hypothèse entre en contradiction avec le fait qu’aucune queue cométaire ne fut observée.

Par ailleurs, l’hypothèse de l’objet allongé qui tourne sur lui même est de moins en moins crédible, en effet les forces -quelles qu’elles soient- qui ont modifié sa vitesse auraient du briser un objet rocheux sur lui même, nous en savons donc très peu sur sa forme.

La nature de l’objet reste à ce jour indéterminée, sommes nous en présence d’un astéroïde, d’une comète ou d’autre chose ?

Deux scientifiques de l’ITC de Harvard Shmuel Bialy et Abraham Loeb ont alors émis une hypothèse « osée » : et s’il s’agissait d’une sonde extraterrestre de passage dans notre système solaire ?

Ces derniers sont partis de l’hypothèse d’une voile solaire.

L’hypothèse extraterrestre

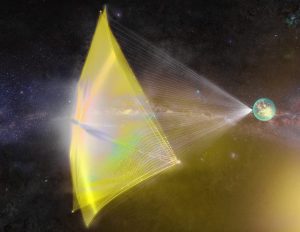

Chacun est familiarisé avec le concept trivial de voilier naviguant sur l’eau et propulsé par le vent.

Pour ce qui concerne la voile solaire, il s’agit exactement de la même chose à ceci près que cette dernière navigue dans le vide spatial en étant propulsé par le rayonnement d’une étoile comme le soleil !

En effet, le soleil émet en permanence un flux radiatif de lumière constitué de photons dont la nature est en même temps particulaire et ondulatoire [1], cette dualité bien connue a fait couler beaucoup d’encre depuis sa mise en évidence.

Le soleil éjecte donc en continu autour de lui une mer de photons à hautes énergies, particules sans masse qui se déplacent par définition à la vitesse de la lumière. A l’instar des particules matérielles qui possèdent une quantité de mouvement, un photon possède ce que l’on nomme une impulsion qui caractérise en quelque sorte l’énergie qu’il transporte.

Lorsqu’un photon est absorbé par un corps, son impulsion est transmise à ce dernier par un principe voisin de celui de l’action-réaction énoncé par Newton pour les corps solides.

Au final, une voile solaire d’une surface donnée va subir une force répulsive de la part du rayonnement solaire constitué de milliards de milliards de photons. Cette force bien que de faible intensité sera cependant suffisante pour provoquer une accélération. De même qu’avec un voilier, le réglage de la position de la voile autour de ses axes permettra l’utilisation du soleil pour se déplacer sans consommation de carburant.

Il est ensuite facile d’imaginer une nacelle contenant une charge utile accrochée à la voile solaire qui pourra par ailleurs être alimentée en énergie électrique à l’aide de cellules photovoltaïques.

Pour revenir à notre objet mystérieux, les scientifiques de l’ITC ont envisagé un engin d’une masse de 100 à 300 kg associé à une voile solaire propulsée par les rayonnements du soleil. Leurs calculs démontrent la compatibilité de cette hypothèse avec les observations (article ici) .

Durant le passage de l’objet au plus près du soleil, la pression radiative solaire était maximum induisant une poussée centrifuge sur ce dernier.

A noter qu’une correction de trajectoire à l’aide d’un système de propulsion embarqué est une option également envisageable.

Après la publication de l’hypothèse « alien » immédiatement décriée par les thuriféraires de la pensée conventionnelle, certains virent en revanche une analogie avec les idées du visionnaire Arthur C. Clarke. Ce dernier a publié en 1973 le roman « Rendez vous avec Rama » qui décrit le passage d’un vaisseau extraterrestre dans le système solaire.

De grandes oreilles furent donc pointées sur l’objet afin de tenter de détecter d’éventuels signaux électromagnétiques artificiels. Ces premières tentatives pour détecter un signal en provenance d’Oumuamua se furent révélées négatives.

Cependant, nous avons cherché des types de signaux en relation avec nos connaissances actuelles, soit des signaux radio dans une certaine bande de fréquences.

Rien n’indique en effet qu’une civilisation stellaire avancée utilise les mêmes moyens de communications que l’humanité du XXIe siècle.

Sans même évoquer un autre principe totalement inconnu, on pourrait songer par exemple à l’utilisation de signaux électromagnétiques d’énergie négative tels que théorisés dans le modèle cosmologique Janus [2].

On voit immédiatement l’intérêt de ces derniers dans la mesure où d’une part leur vitesse de propagation serait très supérieure à notre vitesse de la lumière c, et d’autre part les distances sembleraient plus courtes en relation avec leur parcours sur une seconde métrique (spécifique aux ondes négatives), solution de l’équation de Petit.

La transmission d’un signal d’énergie négative pourrait se faire dix à cent fois plus rapidement qu’avec des ondes radio classiques.

Dans cette hypothèse, on pourrait imaginer que l’objet écoute nos fréquences « standards » d’une manière classique puis qu’il réémet les informations collectées à l’aide d’ondes négatives pour une transmission à très haute vitesse à destination de sa source. Un signal standard qui mettrait donc dix années pour parcourir dix années-lumières ne mettrait que quelques mois en transmission négative.

Toutes les informations collectées sur ‘Oumuamua ne permettent pas de conclure sur sa nature avec une bonne probabilité d’exactitude. Il est donc indispensable de réunir des données supplémentaires et la seule solution est d’aller voir sur place !

La faisabilité technique d’une mission spatiale qui serait lancée à la poursuite de l’objet a été démontrée à travers le projet Lyra.

Projet Lyra : une mission spatiale d’interception

Nous venons de voir que les données collectées jusqu’ici ne permettent pas de conclure sur la nature de l’objet ‘Oumuamua.

Nous pourrions donc en rester là avec une moisson de questions sans réponses.

Cependant, une équipe d’ingénieurs du collectif « Initiative for Interstellar Studies » (i4is) a travaillé sur le scénario d’une mission spatiale de poursuite de l’objet.

Le challenge est techniquement complexe mais à la portée des technologies disponibles à court terme.

L’objet est entré dans le système solaire avec une vitesse relative d’environ 26 km/s en direction du soleil. Nonobstant la mystérieuse accélération subie au voisinage de l’astre, il fut dévié par le champ gravitationnel de ce dernier puis sa vitesse et sa trajectoire se sont stabilisées dans un mouvement d’éloignement en parcourant 5.5 fois la distance terre-soleil chaque année.

Il reste une fenêtre de tir d’une dizaine d’années pour envisager une mission spatiale d’interception, sachant bien entendu que plus le lancement tardera, plus la distance à parcourir pour le rattraper augmentera.

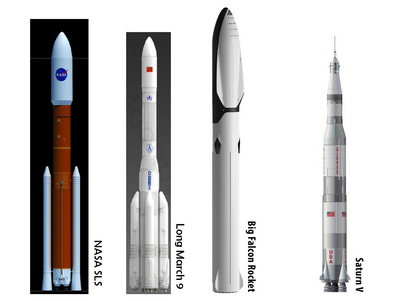

Le scénario envisagé est basé sur l’utilisation de fusées géantes en cours de développement telles que la Longue Marche 9 chinoise, la BFR de Space X (société du visionnaire Elon Musk) ou le SLS de la NASA.

Pour comprendre le principe du calcul des vitesses dans l’espace, il faut d’abord noter que la Terre se déplace dans de multiples directions combinées. Elle est d’abord en orbite autour du soleil qui lui même tourne autour du centre de la Voie Lactée. Cette dernière se déplace à son tour en direction d’un amas de galaxies dénommé « amas de la Vierge » et cet ensemble se déplace également ! [3].

C’est pourquoi on ne parle pas de vitesse absolue mais plutôt de vitesse relative ou « delta-v » par rapport à un corps comme le soleil. A titre d’exemple les lois de Kepler déjà évoquées indiquent que le delta-v par rapport à la Terre pour quitter l’orbite terrestre est de 11 km/s.

En résumé, pour rattraper ‘Oumuamua qui se déplace avec une vitesse relative de 26 km/s, il faut impulser un delta-v au vaisseau de poursuite compris entre 40 et 70 km/s.

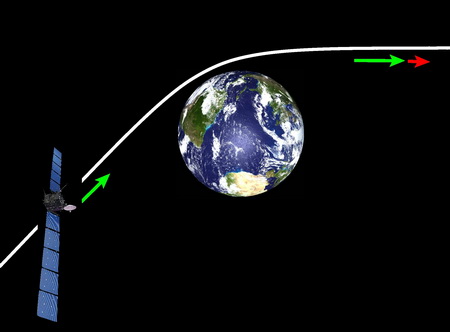

Pour obtenir cette vitesse rarement atteinte par un objet humain (la sonde New Horizons en direction de Pluton fut lancée avec une vitesse initiale de 45 km/s) il faut que le vaisseau soit lancé au départ avec une vitesse maximale, ce dernier sera ensuite accéléré avec deux effets d’assistance gravitationnelle consécutifs (en anglais « flyby »).

Le « flyby » consiste à utiliser le champ gravitationnel d’une planète ou du soleil pour accélérer ou ralentir un vaisseau spatial sans consommation de carburant. Lorsque le vaisseau passe à l’arrière de la planète, cette dernière va lui transmettre de l’énergie cinétique et il va augmenter sa vitesse.

A l’inverse, s’il passe à l’avant de la planète il va diminuer sa vitesse par transfert d’une partie de son énergie cinétique à cette dernière.

Les calculs du projet Lyra proposent la séquence suivante pour placer la sonde sur la bonne trajectoire d’interception :

. Utilisation de deux unités de fusées géantes parmi celles citées précédemment (ex : BFR d’Elon Musk), la première contiendrait la sonde lancée à la poursuite d’Oumuamua et la seconde servirait à ravitailler la première en ergols afin d’obtenir un delta-v initial maximum.

. Un premier « flyby » utiliserait le champ gravitationnel de la planète Jupiter afin d’augmenter une première fois la vitesse.

. Un second « flyby » serait basé sur un passage rapproché (*) autour du soleil pour atteindre le delta-v final compris entre 40 et 70 km/s.

(*) Le bouclier thermique développé pour la sonde Parker Solar Probe conviendrait pour protéger l’engin de la chaleur solaire.

Il suffirait ensuite d’attendre que la sonde rattrape l’objet visé. Selon le scénario retenu, le voyage durerait entre 14 ans dans le premier cas et 26 ans dans le second.

Une fois l’objet rattrapé, notre sonde arrive avec une vitesse de 40 à 70 km/s en vue d’un objet qui ne se déplace qu’à 26 km/s. Dans un cas idéal, il faudrait pouvoir ralentir la sonde afin d’égaliser les vitesses relatives pour avoir tout le temps de l’analyser. Cependant, une technologie à base de propulseurs chimiques serait trop coûteuse en masse d’ergols à embarquer, à moins d’envisager un scénario utilisant des moteurs ioniques avec une décélération étalée sur plusieurs années.

Une fois l’objet rattrapé, il semble plus accessible d’imaginer un impacteur qui irait se crasher sur l’objet associé à un spectromètre de masse (*) sur la sonde permettant d’analyser la composition des matériaux éjectés à haute température par l’impacteur.

(*) Cette technique analyse le spectre lumineux émis par un corps chauffé afin de déterminer la nature des matériaux qui le constituent.

Si ‘Oumuamua est un vaisseau extraterrestre, on peut supposer que cette procédure devrait attirer son attention et que notre sonde bardée de caméras pourrait renvoyer des images très intéressantes aux scientifiques.

Le document de vulgarisation en anglais ici décrit très clairement les scénarios envisagés, on trouve ici un papier moins détaillé mais en français.

Le projet Lyra sur le site arXiv en PDF, et une autre étude de synthèse de ce dernier ici.

Conclusion

‘Oumuamua est le premier objet interstellaire détecté dans le système solaire. Certains chercheurs estiment que ce n’est que le premier d’une longue série mais cela n’est pas certain. En effet rien n’indique que l’espace interstellaire soit encombré de multiples cailloux de toutes tailles.

Pour l’instant, nous tenons un de ces objets qui de plus présente un certain nombre de caractéristiques très inhabituelles. C’est pourquoi il semble indispensable de saisir cette opportunité pour affréter une mission spatiale afin d’aller étudier sa nature sur place.

Nous possédons les capacités techniques pour réaliser une telle mission.

Quand à l’hypothèse extraterrestre, même si elle n’est pas la plus probable, elle ne peut être écartée arbitrairement pour cause de conformisme sclérosant.

Dans tous les cas de figure, une sonde bardée de capteurs associée à un éventuel impacteur nous rapporterait une moisson de données scientifiques avec une possibilité de premier contact explicite.

Le coût d’une telle mission peut être estimé entre un et deux milliards. Ce projet ne doit pas être gâché par des considérations financières même s’il s’agit probablement du paramètre critique pour la prise de la décision concernant de lancement de l’opération.

Liens

[1] Histoire de l’univers – Partie 2 : Introduction à la physique fondamentale (pour les nuls !)

[2] Histoire de l’Univers – Partie 6 : Modèle Janus, le futur de la cosmologie ?

[3] Mille Milliards de soleils

Lien sur cet article

https://zevengeur.wordpress.com/2018/12/23/oumuamua-une-mission-spatiale-a-la-poursuite-de-lengin-extraterrestre/

Cet article sera mis à jour si de nouvelles informations sont publiées.

33 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON